发布日期:

2024年05月18日

华龙洞,安徽的“周口店”

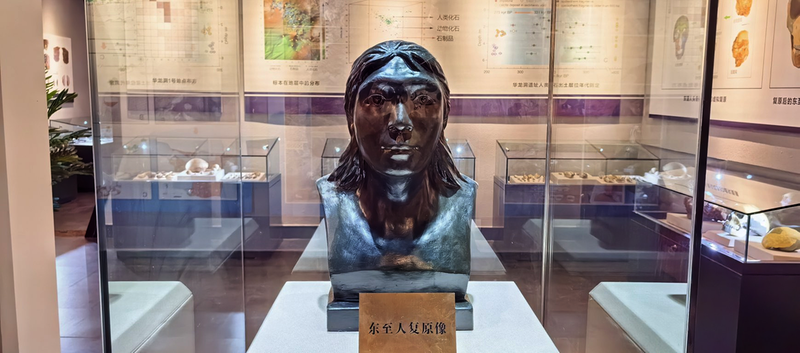

图为华龙洞遗址陈列馆展览的东至人复原像。记者 陈家明 摄

□记者 左平 韩磊

东至县尧渡镇汪村村,一个普通的皖南小山村,几十户人家世代栖居,谁也没有想到过这里有一天会因华龙洞古人类遗址被发现而“出圈”。

2015年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的考古团队在这里发现一颗完整直立人头骨化石,震惊全国,成为中国第五处发现包含有完整头骨化石的直立人遗址。

今年4月10日,考古专家们又来到这里,开启第四次发掘工作,短时间内又相继发现了大量动物牙齿、骨骼化石以及古人类使用的石器。华龙洞再获广泛关注。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所专家吴秀杰介绍,华龙洞遗址是继周口店之后,在中国发现的同时包含有丰富人类化石以及石器等人类活动证据的中更新世晚期古人类化石遗址,为研究中国古人类连续演化提供重要证据。

叩开华龙洞的“大门”

时间追溯到1988年,汪村村庞汪组村民庞金木在一处小山坡上修建羊圈时,无意中挖出一些奇怪的“骨头”,出于好奇便带回家中。

2004年的一天,村民们在他家串门时,偶然看到了这些“骨头”,便热议起来。有人认为这些是化石,另一些人则认为这只是一般的动物骨头,当时在场的一名村干部提议,把“骨头”送到东至县文物管理所鉴定,看看到底是什么。

县文管所的专家初步研究认为,这些骨头极有可能是化石!便立即上报到省文物考古研究所。由此正式拉开了探秘华龙洞的大幕。

2006年7月19日,省文物考古研究所专家韩立刚带着他的团队来到庞汪组进行考察,并启动首次挖掘工作。在为期一个多月的时间里,考古专家发现了1枚人类牙齿化石和1件人类额骨碎片化石。

韩立刚甚是兴奋,并初步判定这里可能是10万年前的早期现代人遗址,便将此地取名为“华龙洞”,寓意“中华民族,龙的传人”。就在第二年,准备进一步发掘时,韩立刚不幸因病去世。

2014年、2015年和2018年,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、省文物考古研究所、东至县文物管理所联合组成的考古发掘队来到华龙洞,先后进行3次大规模的正式考古发掘,发现了一批重要的古人类化石、数百件石制品以及大量的动物骨骼标本。

根据遗址动物群组成,结合初步的铀系年代测试,古人类在该遗址活动阶段所处的地质时期大约为中更新世晚期,距今约30万年。

揭开“东至人”的神秘面纱

华龙洞遗址尽管已经出土了丰富的古人类化石,但截至目前,最珍贵的还是2015年发现的那颗完整直立人头骨化石。

2015年10月11日下午4点30分左右,忙碌了一天的华龙洞遗址考古发掘队专家们正准备收工时,发现一块土层里面有个比较大的化石胶结物,便小心翼翼地将它挖掘出来。由于这个球状胶结物包裹着许多土石,只露出了一小块骨片,他们当时并没有想到这与其他化石胶结物有何不同。

18日晚,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的两位古人类学专家刘武和吴秀杰,像往常一样清理被挖掘出来的化石胶结物,吴秀杰拿出11日发现的这个球状化石胶结物,轻轻敲去上面的土石,瞬间露出头骨眉弓部分。

“呀!这不是一个人类头骨嘛!”吴秀杰激动起来,连忙喊来刘武一起查看,经过对这个胶结物的进一步修理和对化石形态研究讨论之后,他们确认这是一颗完整的古人类头骨化石!整个考古发掘队沸腾了!

一个月后,在东至县华龙洞遗址考古发掘成果发布会上,众多知名考古学家宣布,华龙洞古人类遗址发掘出的头骨化石被证实属于直立人,是迄今为止在我国发现的唯一同时保存有完整面部和下颌骨的中更新世晚期人类化石,并将其命名为“东至人”。

2021年,专家对“东至人”头骨进行了雕塑法复原,清晰直观地展示了30万年前生活在华龙洞的古人类容貌特征,显示这是一位年轻的与现代人相似的个体面容,可能代表着东亚地区最早的现代人面部骨骼形态及容貌。“我们研究判定,推测出这是一位13岁左右的女性头骨。”吴秀杰说。

自此,“东至人”又多了一个可爱的名字——“东至姑娘”。

重现30万年前的人类生活场景

5月14日,已是初夏,草木葱茏。庞汪组村民庞本文和他的“同事”们正在华龙洞遗址1号坑细致地挖掘。“同事”也是当地的村民,他们手持小铲,轻轻撬下一块小小的土方,捻开、翻找,看看里面是否藏有“宝贝”,动作十分娴熟。

早在2014年,考古发掘队就聘请村民们前来帮忙。土方开挖、化石分拣不仅工作量大,而且需要耐心细致,在专家的悉心指导和耳濡目染下,这些村民也成了“考古队员”,庞本文就是最早的一批。他已无法记清自己发现了多少古人类、古动物等骨片化石,但是对一块猴头化石记忆犹新。“那块骨头上有砍砸的痕迹,几十万年前的古人也知道把食物切小了再吃,有意思。”庞本文饶有兴致地说。

据介绍,安徽此前已有和县和巢湖两个古人类遗址,但是都没有发现古文化遗物,而华龙洞是安徽省首次发现的既有古人类化石又有旧石器文化遗物的遗址,可以判定这是一个古人类的生活场所。

对发掘出来的化石进行鉴定发现,数十万年前,华龙洞周围是一片广袤的原始森林,如今早已灭绝的东方剑齿象、巨貘、巴氏大熊猫、谷式大额牛、肿骨鹿等动物在此繁衍生息。一些动物骨骼呈现非自然性的断裂,大量动物骨骼表面具有切割、砍砸、破碎等痕迹,可能是古人类宰杀食用动物的证据。

可以想象,在30万年前,“东至人”用动物的骨头或者石头制成简易的“刀具”,穿行在丛林间围捕动物,带回洞中食肉寝皮、敲骨吸髓,围在一起载歌载舞。

“我们正在进行的第四次发掘,就是要让洞壁暴露出来,进一步探索30万年前,古人类在这里面是怎样生活的。”中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副研究员贺乐天说。当然,他们也希望能有更多重大发现。“比如,再发现一颗古人类头骨化石。”

媲美周口店的华龙洞

截至目前,华龙洞遗址已出土化石总计达1.2万余件,包含30余件古人类化石和100余件古人类制作使用的石器,大量具有人工切割、砍砸痕迹的骨片,40余种脊椎动物化石以及20余种小哺乳动物化石。

尤为重要的是发现了完整的古人类头骨化石,这是继周口店、蓝田、和县、南京之后,在中国发现的又一处包含有头骨化石的直立人化石地点,对研究中国古人类连续演化具有重大价值。

“第四次发掘工作分4月到6月、9月到11月两期开展。”贺乐天说,目前发掘面积虽然仅有40平方米,但是化石资源非常丰富,各类大小化石基本上每天都能大量发现。

早在2015年,中科院古脊椎动物与古人类研究所所长、中科院院士周忠和就曾感叹,如此分布密集的古人类化石,在古人类研究史上屈指可数,华龙洞很有潜力成为第二个周口店。

2023年,“东方故乡——中华大地百万年人类史”展览在中国国家博物馆举行,华龙洞遗址出土的古人类头骨化石以实物和图片的形式参与展出,彰显了安徽省长江流域是人类起源与演化的重要区域,为中华大地百万年人类史提供了科学实证。

由于华龙洞遗址在古人类学、旧石器时代考古学、古生物学和第四纪地质学等学科上有着重要的科学价值,2015年进入“全国十大考古新发现”终评名单,入选“2018—2019年安徽十大考古新发现”。遗址发现的30万年前人类头骨化石入选“2019年度中国古生物学十大进展”。2019年,华龙洞遗址被国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

打造安徽建设文化强省的标志性项目

从华龙洞遗址1号坑沿着一条水泥路步行几分钟,华龙洞遗址陈列馆便映入眼帘。

2018年,东至县将原建新中学校址改建为遗址陈列馆,总面积8300平方米,含展陈楼、专家楼、科普楼。展陈楼内,海量图片、实物,生动展现了华龙洞古人类的“前世今生”和遗址发掘过程。

东至县政府早在2006年就对华龙洞遗址划定明确的保护范围和控制地带,严禁私自建房和开挖。当地村民对遗址的保护意识也很强,主动参与遗址保护工作。

近年来,东至县还专门成立华龙洞遗址保护工作领导小组,在县文旅局增设华龙洞遗址管理所,加强华龙洞遗址日常运维管理。“我们编制《华龙洞遗址保护规划(2021-2035)》,进一步对华龙洞遗址进行规范保护和开发利用。”东至县文旅局相关负责人说。

2021年,东至县同中国科学院古脊椎动物与古人类研究所签订合作协议,共建华龙洞遗址科研科普基地。2023年,华龙洞遗址本体保护和安防项目启动实施。2024年,华龙洞遗址获批国家文物局主动发掘项目,发掘面积40平方米,项目正在积极推进。

目前,池州市正参照周口店遗址、凌家滩遗址建设,进一步加大保护力度,做好活化利用文章,提升文物价值,力争将华龙洞遗址打造成为安徽建设文化强省的标志性项目。

30万年过去,被誉为安徽“周口店”的华龙洞遗址还有哪些未解之谜,仍有待进一步发掘和研究。相信在不久的将来,华龙洞必将给世人带来更多惊喜。