池州市传媒中心全媒体记者 左平 韩磊 文/图

■ 华龙洞人是东亚地区向智人演化的最早古人类,距今约30万年。

■ 华龙洞遗址是继北京周口店遗址之后,在中国发现的同时包含有丰富人类化石、大量石制品及哺乳动物化石的重要古人类遗址。

■ 华龙洞遗址彰显安徽省长江流域是人类起源与演化的重要区域。

闷热的午后终于等来一场急骤的雷雨,空气中有了些凉爽湿润。雨歇,晚霞如火、映红天地,谷式大额牛、肿骨鹿、巨貘……成群结对、呼啸而过,水草丰美的沼泽“沸腾”起来。

一只幼年肿骨鹿因体力不支而掉队,焦急的呼唤被狂风暴雨般的蹄声淹没,只能眼巴巴地看着族群呼啸而去。一群身穿兽皮草裙、手持骨棒石器的直立人从草丛中冲出,将小鹿围住、击倒,欢呼着将小鹿抬起,带回他们的“家”。“家”在不远处一个位于半山腰上的洞穴里,此时,“家人们”早已翘首以盼,等待着归来的“勇士”和美味的晚餐……

如果时光可以穿越到30万年前的这片土地,我们或许能看到如此神秘而又壮观的景象。30万年后,这里被叫做华龙洞遗址。

华龙洞遗址位于皖江南岸的东至县尧渡镇汪村村。2015年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的考古团队在这里发现一颗完整直立人头骨化石,由此,这里成为中国第五处发现包含有完整头骨化石的直立人遗址。

2024年,考古专家们又来到这里,开启第4次大规模发掘工作,成果依然丰硕,共发掘出土11件古人类化石,其中包括1件保存完整的足部跖骨,这在国内尚属首次,此外还有40余件石制品、大量哺乳动物化石以及3种爬行类化石等。

如果从2013年大规模系统发掘开始算起,那么华龙洞遗址累计发现约20个个体的古人类群体(包括1例较为完整的古人类头骨)、400余件古人类制作使用的石制品和大量具有人工切割、砍砸痕迹的骨片,以及80余种脊椎动物化石。通过同位素测年、动物群组成分析及地层对比等多种方法的综合研究,确定华龙洞古人类生存时间为距今约30万年。

12月8日,国内外近百位专家共同参与的2024华龙洞遗址学术研讨会发布成果:华龙洞人是东亚地区向智人演化的最早古人类。华龙洞遗址是继北京周口店遗址之后,在中国发现的同时包含有丰富人类化石、大量石制品及哺乳动物化石的重要古人类遗址,为探讨现代人起源及其行为方式的最理想地点。这一结论,进一步彰显了安徽省长江流域是人类起源与演化的重要区域,为中华大地百万年人类史提供科学实证。

奇怪的“骨头”

“当时华龙洞有男女老少20多口人生活在这里,可以说是一个大家庭了。他们捕猎、采摘果实,各有分工,甚至在洞里还辟出了‘餐厅’……”12月6日,华龙洞遗址现场,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员吴秀杰向国内外专家和媒体记者介绍已探明的华龙洞前世今生。

此时,吴秀杰身后的洞口仿若时空的交汇点,走进去,便是30万年前的某一天,一个远古人类家族的最后的时光。那一天的傍晚,外出狩猎的华龙洞人满载而归。就在他们走进“餐厅”准备品尝美食的时候,突然,一声巨响,洞穴轰然坍塌,所有人猝不及防被碎石泥土掩埋。他们,有的瞬间被夺走了生命,有的苦苦支撑等待“重见天日”。这一“等”,就是30万年。

1988年,汪村村村民庞金木在一处小山坡上修建羊圈时,无意中挖出一些奇怪的“骨头”,出于好奇便带回家中。2004年的一天,村民们在他家串门时,看到了这些“骨头”,便闲聊起来。有人认为这些是化石,另一些人则认为这只是一般的动物骨头,一名村干部提议,把“骨头”送到东至县文物管理所鉴定,看看到底是什么。

东至县文物管理所的专家初步研究认为,这些骨头极有可能是化石!便立即上报到省文物考古研究所。探秘华龙洞的大幕,从此拉开。

2006年7月19日,省文物考古研究所专家韩立刚带着他的团队来到汪村村进行考察,并启动首次挖掘工作。在为期一个多月的时间里,发现了1枚人类牙齿化石和1件人类额骨碎片化石。

尽管只是区区2枚化石,韩立刚却非常兴奋,初步判定这里可能是10万年前的早期现代人遗址,便将此地取名为“华龙洞”,寓意“中华民族,龙的传人”。让人痛惜的是,就在第二年准备进一步发掘时,韩立刚不幸因病去世。

2014年、2015年、2018年和2024年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、省文物考古研究所以及东至县相关部门组成联合考古发掘队,进行了多次系统发掘,发现了大量重要的古人类化石、数百件石制品以及大量的动物化石,研究判定,距今约30万年。

“沉睡”了30万年的华龙洞,究竟埋藏着多少秘密?

“东至姑娘”

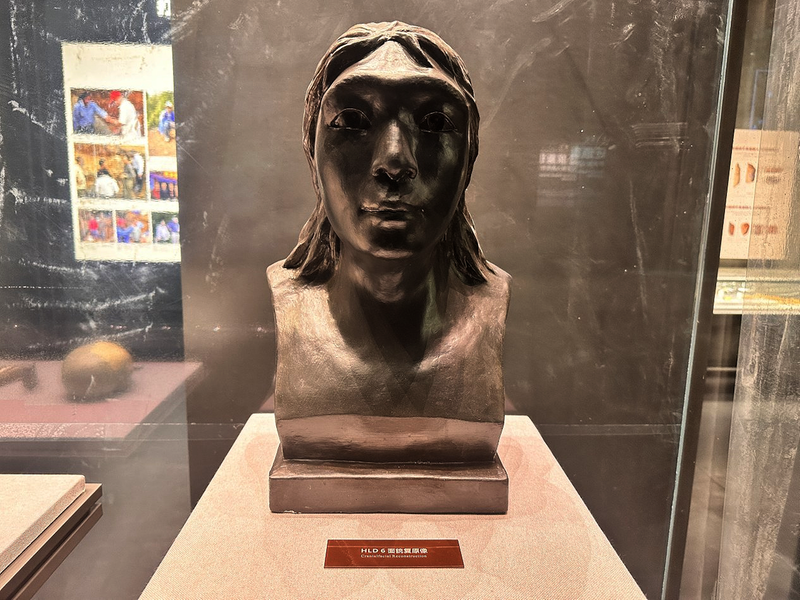

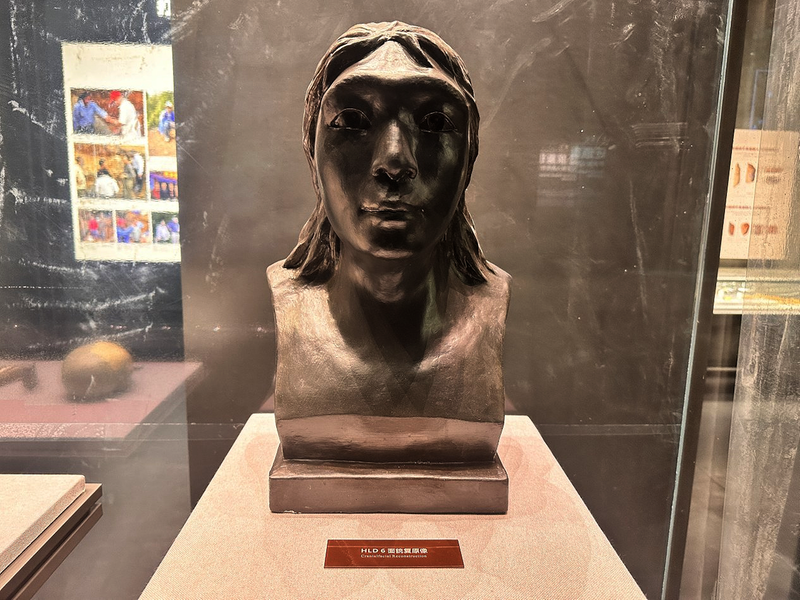

走进华龙洞遗址陈列馆,一组编号HLD6的化石格外引人注目。这就是让整个古人类学界为之惊叹的完整直立人头骨化石。尽管原件已被珍藏起来开展研究,这里陈列着的是一比一还原的模型,但足以令人震撼。

“这颗完整直立人头骨化石是目前华龙洞遗址最珍贵的发现。”在华龙洞遗址现场,昔日化石出土的位置被特别标注了出来。吴秀杰的思绪回到了9年前那个激动人心的时刻。

2015年10月11日下午,忙碌了一天的华龙洞遗址考古发掘队专家们正准备收工时,发现一块土层里面有个比较大的化石胶结物,便小心翼翼地将它挖掘出来。由于这个球状胶结物包裹着许多土石,只露出了一小块骨片,并没有引起专家们的特别重视。

18日晚,吴秀杰和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所另外一位研究员刘武,像往常一样清理被挖掘出来的化石胶结物。吴秀杰拿出11日发现的球状化石胶结物,轻轻敲去上面的土石,露出的头骨眉弓部分让她激动得差点跳了起来。

“这是一个人类头骨!”吴秀杰喊来刘武一起查看。经过对这个球状化石胶结物的进一步修理和对化石形态的研究讨论之后,他们确认,这是一颗完整的古人类头骨化石。

当天晚上,整个考古发掘队沸腾了!

一个月后,东至县华龙洞遗址考古发掘成果发布会宣布,华龙洞古人类遗址发掘出的头骨化石被证实属于直立人,是迄今为止在我国发现的唯一同时保存有完整面部和下颌骨的中更新世晚期人类化石,并将其命名为“东至人”。

2021年,专家对“东至人”头骨进行了雕塑法复原,清晰直观地展示了30万年前生活在华龙洞的古人类容貌特征,其面部和下颌部已经开始向智人演化:面部扁平、眼眶较高、头骨纤细化、出现了智人(现代人)标志性特征——下巴的雏形。

“呈现这么多现代人面部特征的古人类化石,此前在中国乃至东亚同时期人类化石记录中从未有过,说明东亚地区人类从古老形态向现代形态的演化过渡,大约30万年前已经在华龙洞率先发生,比以往认知提早了8万年至10万年。”吴秀杰表示,由此可以判定,华龙洞人是迄今东亚地区呈现出智人(现代人)特征最多、年代最早的从古老型人类向智人过渡的古人类。

“我们还推测出这是一位13岁左右的女性头骨,所以‘东至人’又多了一个可爱的名字‘东至姑娘’。”吴秀杰说。

“怪物”猎人

民以食为天。30万年前的华龙洞人吃什么?怎么吃?伴随着大量动物化石和石制品的出土,这些谜底也被逐一揭开。

截至目前,华龙洞一共发现约20个个体的古人类化石,400余件石制品,大量具有人工切割、砍砸痕迹的骨片,以及80余种脊椎动物化石。

“这些发掘成果显示当年华龙洞及周边很‘热闹’,‘生活气息’很浓厚。”中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员裴树文专攻早期人类活动相关课题,他说,约20个个体古人类化石代表着居住在华龙洞的古人类在20个左右,算是一个很大的家庭。研究发现,30万年前,华龙洞气候适宜、物种丰富,如今早已灭绝的东方剑齿象、巨貘、巴氏大熊猫、谷式大额牛、肿骨鹿等动物在此繁衍生息。用现代人的眼光来看,这些原始动物就是一个个避之唯恐不及的怪物,为了生存,华龙洞人必须与之斗争,并掌握了一定的猎杀技巧。

“一些动物骨骼呈现非自然性的断裂,大量动物骨骼表面具有切割、砍砸、破碎等痕迹,结合出土的石制品,基本可以推测这些动物是由华龙洞人狩猎所得、宰杀食用。”裴树文说。从对动物化石种类分析来看,当时人类捕食的主要对象还是食草类(动物)为主,比如大额牛、鹿类等,但也出现一些大型食肉动物,说明那时候华龙洞人已经具备了相当高的狩猎能力。

可以想象,在30万年前,华龙洞人用动物的骨头或者石头制成简易的“武器”,穿行在丛林间围捕动物,带回洞中分割处理、共同分享,围在一起载歌载舞。

安徽此前已有和县和巢湖两个古人类遗址,但是都没有发现古文化遗物,而华龙洞是安徽省首次发现的既有古人类化石又有旧石器文化遗物的遗址。这些生活场景被发现,进一步证明华龙洞在30万年前已经成为东亚地区一群“准现代人”的“家”。

安徽“周口店”

2015年,中国科学院院士、时任中科院古脊椎动物与古人类研究所所长周忠和曾感叹,华龙洞很有潜力成为第二个周口店。

一块碎骨片,开启“北京人”百年传奇;万年周口店,浓缩人类文明前世今生。科学价值如此巨大的周口店,华龙洞何以媲美?

“首先,华龙洞遗址发现过程与周口店很相似,两者都是从一开始科研人员发现一些牙齿化石等零星线索,到有组织地开展大规模发掘;第二,两地均发现了重要的古人类化石,特别是完整的古人类头骨化石,以及古人类制作使用的石制品工具,大量具有人工切割、砍砸痕迹的骨片,丰富的动物化石等;第三,华龙洞遗址化石分布非常密集,在古人类研究史上屈指可数,拥有巨大发掘潜力,未来可能还会有更多重要发现。”周忠和作了详细解答。

华龙洞遗址的化石资源到底有多丰富?刘武说,前些年,汪村村的村民在家中挖井,在地下12米深的地方还挖到了一些动物化石。

由于在古人类学、旧石器时代考古学、古生物学和第四纪地质学等学科上有着重要的科学价值,启动发掘以来,华龙洞遗址先后入选“2005年全国十大考古新发现”终评名单、“2018—2019年安徽十大考古新发现”,获评第八批全国重点文物保护单位。遗址发现的30万年前人类头骨化石入选“2019年度中国古生物学十大进展”等。

随着研究成果不断更新,华龙洞人被证实为东亚地区向智人演化的最早古人类,华龙洞遗址也成为探讨现代人起源及其行为方式的最理想地点,为目前人类起源演化研究提供了新的方向。

现在国际上盛行人类“非洲起源说”,认为现代人大约6万年前才从非洲扩散到欧亚大陆。华龙洞人属于一种从古老型人类向现代人过渡的古人类,且确认距今约30万年,说明在“非洲起源说”推测现代人离开非洲到达东亚的时间之前,东亚大地上可能已经有现代人。

“华龙洞遗址被发现,可以说是人类起源与进化领域最重要的发现之一,它呈现出来与全球其他遗址的差异性,为研究人类起源演化提供了新思路。”西班牙人类演化中心研究所所长、古人类学家María Martinón-Torres对于华龙洞遗址给予了很高的评价。

中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长徐星表示,希望通过对华龙洞遗址进一步发掘研究,能为人类起源演化、迁徙扩散研究和现代人多地区起源学说,提供更多来自中国的证据。

精彩可期

从几十年前其貌不扬的小山坡到如今闻名世界的古人类遗址,华龙洞每一刻都在发生变化。特别是今年,在国家和省、市大力支持下,东至县将陈列馆和遗址展示区进行了升级改造。焕然一新的华龙洞,既为今后保护和发掘工作营造良好环境,也将更好发挥文旅与科普作用。

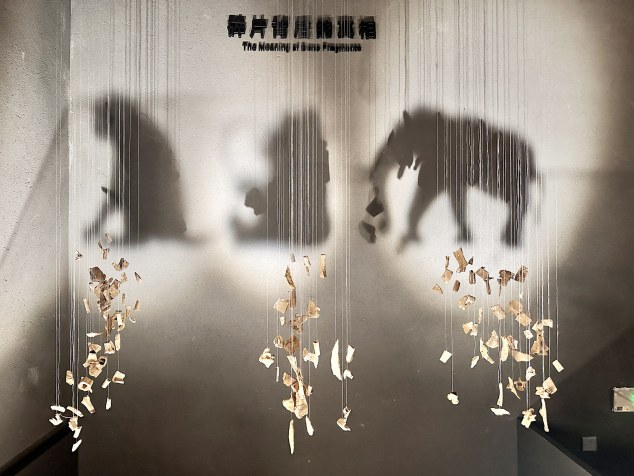

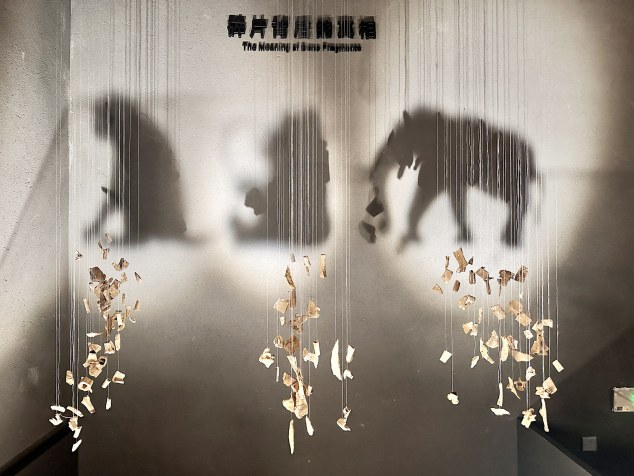

陈列馆区,数栋现代化场馆拔地而起,陈列馆内设计成远古洞穴的模样,通过实物展示及光影技术,生动再现了华龙洞的历史由来及科学价值。

“新建的陈列馆建筑面积1200余平方米,围绕华龙洞的秘密、丰富的古人类化石、华龙洞人生活方式、遗址保护利用等主题,设置了四个单元,用一件件实物讲述着华龙洞古老的故事,给人们提供了更好的参观考察环境。”吴秀杰说。

在华龙洞遗址1号化石坑,一座面积680平方米、中式风格的钢结构大棚覆盖其上,保护华龙洞遗址免受自然侵蚀。遗址周围建成了一座精美的古人类主题公园,一组组雕塑还原了华龙洞30万年前的样貌,参加2024华龙洞遗址学术研讨会的海内外专家学者纷纷点赞。“华龙洞遗址科学价值如此之大,很乐意看到它得到如此好的保护。”英国剑桥大学教授Robert Foley说。

“我们将深化保护研究、项目建设、管理运营、品牌宣传等工作,努力将华龙洞遗址打造成国家级研学基地和遗址公园,全面推动华龙洞遗址保护利用与传承发展再上新台阶。”东至县委书记洪克峰表示。

尽管华龙洞遗址研究工作已经取得重大进展,但依然还有很多未解之谜等待进一步发掘研究。“比如洞穴成因、倒塌原因及其年代还有待探索。”吴秀杰表示,目前除1号化石坑外,周边地区也相继发现多个化石地点,发掘前景十分广阔。“相信在不久的将来,华龙洞还会带给我们更多的惊喜。”

“东至姑娘”面貌复原像碎片背后的真相

30万年前,华龙洞人生活场景

碎片背后的真相

人类演化历程场景

今年5月,华龙洞发掘现场

2024年12月6日在安徽省池州市东至县拍摄的华龙洞遗址(无人机照片)。 新华社发