发布日期:

2025年07月02日

周恺:把论文写进兔栏鸡舍

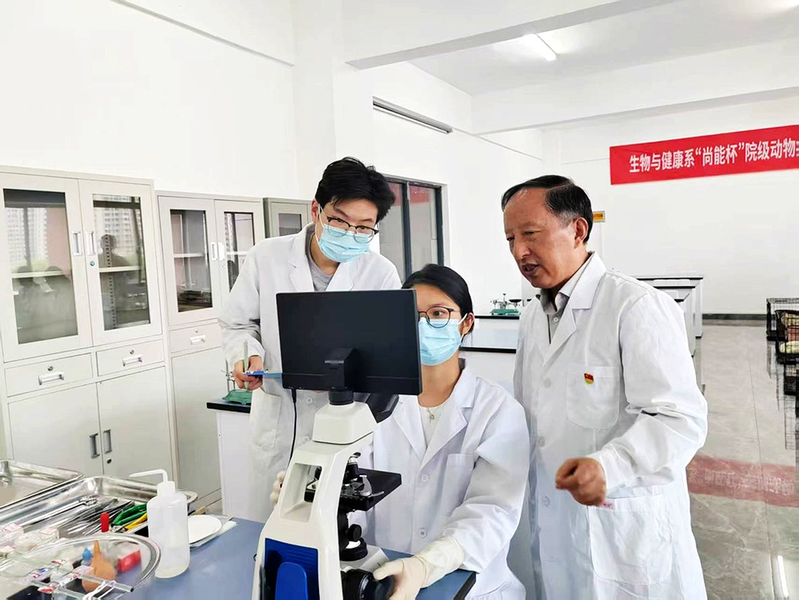

周恺(右)正在指导学生开展动物疫病诊断。

□ 记者 徐婷 文/图

一把解剖刀,他能娴熟地划开鸡胃,为学生讲解肌胃消化的奥秘;一双沾满饲料的手,他能帮农户将土鸡成活率从80%提升至98%……他是同学们的良师益友,也是养殖户手机通讯录里的“紧急联系人”,他就是池州职业技术学院生物与健康系教师周恺。

三尺讲台40年:实战教学带出技能大赛金奖团队

5月22日下午,池州职业技术学院动物病理实训教室里,64岁的周恺手拿解剖刀,划开鸡胃,“鸡胃包括肌胃和腺胃,注意看肌胃的内表面覆盖着一层坚韧的角质层,这是鸡消化系统的特殊构造。”他边说边用镊子拨开金黄色的角质层,20多名学生立即凑近观察。这样的场景,在周恺40年的执教生涯中,几乎每天都在上演。

时间回溯到1984年9月,大学毕业后的周恺被分配到池州农业学校,主要承担畜牧兽医、动物医学、动物防疫与检疫等专业的课程教学。第一次站上讲台时,他紧张得连粉笔都捏断了两根。“那时候我性格内向,总担心教不好学生。”周恺回忆道。但当他看到台下30多双专注的眼睛时,内心突然涌起一股力量:“一定要把毕生所学都教给他们。”

真正改变周恺教育理念的,是1986年夏天的一场意外。他正带着学生在校办牧场进行母猪接生实训,一头待产母猪突然出现难产症状。“我完全慌了手脚,理论知识在现实面前显得那么苍白。”周恺回忆说,幸亏老牧工师傅及时赶到,用娴熟的手法完成了助产。“那次经历让我明白,畜牧教育必须扎根泥土。”

此后,周恺趁着寒暑假住进养殖场,白天跟着工人喂料清粪,深夜在灯下整理笔记。为了掌握生猪人工授精技术的要领,他曾连续半个月凌晨4点起床,在种猪场观察记录种猪的生理习性和行为特点;为了攻克禽类疫病防控难题,他在养鸡场一住就是两个月,每天跟踪记录鸡群的生长状况和发病规律。这些来自生产一线的宝贵经验,最终都被他转化为多个生动鲜活的“实战型”教学案例,构建起独具特色的“课堂理论+实训操作+顶岗实习”三位一体教学模式。

近年来,在周恺等老师的悉心指导下,学生们先后斩获省级以上奖项10余项。特别是在2024年世界职业院校技能大赛中,周恺和团队老师带领崔皖岳等4位学生勇夺高职组“动物疫病检疫检验”赛项金奖,实现了我市在该赛项的历史性突破。“周老师的课总能让我们眼前一亮。”崔皖岳说,“他带我们到养殖场,现场演示如何通过畜禽的粪便判断健康状况,这种‘接地气’的教学让我们学得快、记得牢。”

从抵触到接受:让学生学一行爱一行

标本对于畜牧教学至关重要,然而上世纪80年代的池州农业学校,实验条件简陋,解剖课常因缺乏实物教具而陷入“纸上谈兵”的困境。周恺看在眼里,急在心头,时常四处寻找标本。1992年冬天去合肥出差,他听说合肥某单位处理一批动物标本,连忙前往。单位领导听说是学校教学需要,同时被这位浑身落满雪花的青年教师感动,仅象征性收取了一点费用。

除了四处搜集标本,周恺还带领学生开展“教具创新”。他们用PVC管搭建牲畜骨架,将养殖场病死的动物内脏经过专业处理后制成教学标本。青年教师吴俊说,“现在标本室200件标本中,有三分之二是周老师当年一件件‘淘’来的,每件背后都有故事。”

除了在教学资源上用心,周恺更将关怀融入育人点滴。2005年秋天,新生王廷廷怒气冲冲地走进周恺的办公室:“老师,我要转专业,不然就退学!”原来,这个姑娘对动物防疫与检疫专业充满误解,认为就是“整天和脏臭的牲畜打交道”。

周恺没有简单说教,而是先带她参观学校的实验实训室,又联系开宠物医院的毕业生现身说法。“现代畜牧业早已不是以前的模样,宠物美容、智能化牧场管理、教学科研……我们的就业范围广着呢。”

渐渐地,王廷廷的态度发生了转变,开始全身心投入专业学习。如今,她已在合肥和亳州成功开办了自己的宠物医院。提起周恺,她满怀感激:“周老师特别有亲和力,在学校时就很关心我。毕业后,每当我在工作中遇到专业问题向他请教,他都会毫无保留地给我建议和指导。”

服务乡村振兴:让职业教育实现应有价值

走进位于贵池区乌沙镇的皖南草鸡专业合作社,漫山遍野的土鸡悠然觅食,呈现出一派生机勃勃的景象。然而,曾经的合作社面临着品种混杂、养殖分散的困境,土鸡成活率不足80% 。

“2012年,我们求助池州职业技术学院时,连像样的品种标准都没有。”安徽皖南禽业有限公司负责人陈少元坦言。随后,周恺带领团队,采集土鸡生长数据,分析遗传特性,最终确定了适宜本地养殖的优良品种,制定了皖南草鸡健康标准化饲养质量管理技术规范,将土鸡成活率提升至98%。“他的电话号码就是我们的‘急救热线’,不管何时拨打总能第一时间赶来。”陈少元说。

如今,乌沙镇有100余户农户参与皖南草鸡养殖,年产量达80万只,养殖户年均增收3000元以上。

在石台县,皖南黄兔作为我国首个自主培育的肉兔品种,近年来却遭遇产仔率低、养殖人才短缺等难题。周恺牵头组建“校—企—农”联合攻关小组,深入养殖一线调研。经过无数次观察和实验,他们研发出“精准光照调控+营养强化”养殖方案,成功提高黄兔产仔率。安徽省义华农牧科技有限公司养殖厂厂长桂剑对此赞不绝口:“池州职业技术学院给我们输送的这批毕业生,专业知识非常扎实,帮了我们大忙。以前每只母兔平均产仔7.5只,现在能达到9只,实实在在提高了效益。”

从土鸡养殖到黄兔繁育,从解决牛栏疫病到改善猪场环保问题,周恺深知,职业教育的价值不仅在于课堂,更在于服务社会。他始终把论文写进兔栏鸡舍,把技术送到农户手中。如今,64岁的周恺欣然接受返聘重回校园,依然活跃在教学科研一线。“现在国家大力推进乡村振兴,职业教育大有可为。”周恺说,“只要身体允许,我会一直干下去,为‘三农’事业高质量发展培养更多优秀人才。”