发布日期:

2025年08月01日

风吹柏林

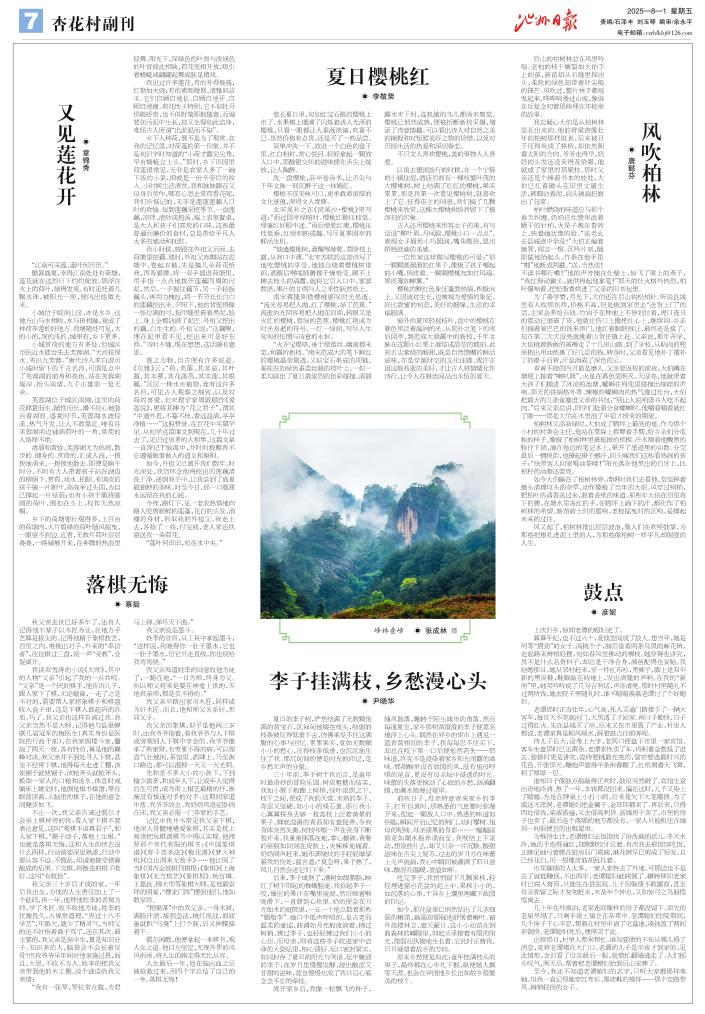

后山的柏树林总在风里吟唱。老柏的枝干皴裂如大伯手上的茧,新苗却从石缝里探出头,柔软的绿色却带着针尖般的锋芒。风吹过,整片林子都摇曳起来,哗哗响漫过山坡,像谁在反复念叨着那些埋在年轮里的故事。

我总疑心大伯是从柏树林里长出来的。他的脊梁曾像壮年的柏树那样挺直,后来被日子压得弯成了拱桥,却依然朝着太阳的方向。爷爷走得早,奶奶的头发还没来得及染霜,他就成了家里的顶梁柱。那时父亲还是个捧着书本的娃娃,大伯已扛着锄头在田里丈量生活,裤脚沾着泥,肩头被扁担磨出了包浆。

柏叶燃烧的味道总与那个春天纠缠。奶奶往灶膛里添着晒干的针柏,火星子溅在青砖上,映着她犹豫的脸。“送老幺去县城读中学没?”大伯正编着锄箕,闻言一愣。沉吟片刻,随即猛地抬起头,竹条在他手里“啪”地断成两截。“送,当然送!不读书哪行嘞!”他的声音撞在灶壁上,惊飞了梁上的燕子,“我扛得动锄头,就供得起他拿笔!”那天的灶火格外热烈,柏叶爆响着,把松脂香烘进了父亲的旧书包里。

为了凑学费,月光下,大伯还在后山钩松柏针。听说县城里有人收那东西,价格不高,但是挑到家里去“送货上门”的话,主家会多给点钱。竹钩子在林地上不停划拉着,虎口连日的震动已磨破了皮,他就往伤口上撒把灶心土,继续钩。乡亲们揣着皱巴巴的钱来串门,他红着眼眶推让,最终还是接了,却在第二天天没亮就挑着山货往镇上赶。父亲说,那年开学,大伯挑着新做的被褥走了十几里山路,到了学校,从贴肉的兜里掏出用油纸裹了好几层的钱。转身时,父亲看见他补丁摞补丁的褂子后背,汗湿洇成了深色的云。

青黄不接的四月最是磨人。父亲要返校的前夜,大伯蹲在塘埂上抽着“喇叭筒”,火星在暮色里明灭。天没亮,他就带着大孩子们摸进了冰凉的池塘,螺蛳在网兜里碰撞出细碎的声响。那天的铁锅格外香,辣椒炒螺蛳肉的热气漫过灶台,大伯把最大的几条鱼塞进父亲的书包:“别让人说咱读书人吃不起肉。”后来父亲总讲,同学们抢着分食螺蛳时,他嚼着嚼着就红了眼——那是大伯在水里泡了半宿才捞来的期望。

柏树林又添新绿时,大伯成了晒坪上最亮的星。作为那个小村的村委会主任,他站在草垛上挥舞着手臂,给乡亲们分瓜秧的样子,像极了柏树林里最挺拔的那棵。汗水顺着他黝黑的脸往下淌,滴在卷边的笔记本上,晕开了墨迹里的亩数。分完最后一捆秧苗,他撩起褂子擦汗,回头喊我们这些看热闹的孩子:“快带客人回家喝油茶喽!”阳光落在他笑出的白牙上,比柏籽的油脂还要亮。

如今大伯睡在了柏树林旁。清明时我们去看他,堂侄挥着锄头清理坟头的杂草,动作像极了当年的大伯。风穿过树梢,把柏叶的清香送过来,混着表纸的味道。那些年大伯在田里弯下的腰,在塘水里冻红的手,在晒坪上淌下的汗,都化作了柏树林的希望。新苗破土时的脆响,老枝摇曳时的沉鸣,是撑起未来的过往。

风又起了,柏树林推出层层波浪,像人们在欢呼鼓掌,为那些把根扎进泥土里的人,为那些像柏树一样平凡却倔强的人生。

我总疑心大伯是从柏树林里长出来的。他的脊梁曾像壮年的柏树那样挺直,后来被日子压得弯成了拱桥,却依然朝着太阳的方向。爷爷走得早,奶奶的头发还没来得及染霜,他就成了家里的顶梁柱。那时父亲还是个捧着书本的娃娃,大伯已扛着锄头在田里丈量生活,裤脚沾着泥,肩头被扁担磨出了包浆。

柏叶燃烧的味道总与那个春天纠缠。奶奶往灶膛里添着晒干的针柏,火星子溅在青砖上,映着她犹豫的脸。“送老幺去县城读中学没?”大伯正编着锄箕,闻言一愣。沉吟片刻,随即猛地抬起头,竹条在他手里“啪”地断成两截。“送,当然送!不读书哪行嘞!”他的声音撞在灶壁上,惊飞了梁上的燕子,“我扛得动锄头,就供得起他拿笔!”那天的灶火格外热烈,柏叶爆响着,把松脂香烘进了父亲的旧书包里。

为了凑学费,月光下,大伯还在后山钩松柏针。听说县城里有人收那东西,价格不高,但是挑到家里去“送货上门”的话,主家会多给点钱。竹钩子在林地上不停划拉着,虎口连日的震动已磨破了皮,他就往伤口上撒把灶心土,继续钩。乡亲们揣着皱巴巴的钱来串门,他红着眼眶推让,最终还是接了,却在第二天天没亮就挑着山货往镇上赶。父亲说,那年开学,大伯挑着新做的被褥走了十几里山路,到了学校,从贴肉的兜里掏出用油纸裹了好几层的钱。转身时,父亲看见他补丁摞补丁的褂子后背,汗湿洇成了深色的云。

青黄不接的四月最是磨人。父亲要返校的前夜,大伯蹲在塘埂上抽着“喇叭筒”,火星在暮色里明灭。天没亮,他就带着大孩子们摸进了冰凉的池塘,螺蛳在网兜里碰撞出细碎的声响。那天的铁锅格外香,辣椒炒螺蛳肉的热气漫过灶台,大伯把最大的几条鱼塞进父亲的书包:“别让人说咱读书人吃不起肉。”后来父亲总讲,同学们抢着分食螺蛳时,他嚼着嚼着就红了眼——那是大伯在水里泡了半宿才捞来的期望。

柏树林又添新绿时,大伯成了晒坪上最亮的星。作为那个小村的村委会主任,他站在草垛上挥舞着手臂,给乡亲们分瓜秧的样子,像极了柏树林里最挺拔的那棵。汗水顺着他黝黑的脸往下淌,滴在卷边的笔记本上,晕开了墨迹里的亩数。分完最后一捆秧苗,他撩起褂子擦汗,回头喊我们这些看热闹的孩子:“快带客人回家喝油茶喽!”阳光落在他笑出的白牙上,比柏籽的油脂还要亮。

如今大伯睡在了柏树林旁。清明时我们去看他,堂侄挥着锄头清理坟头的杂草,动作像极了当年的大伯。风穿过树梢,把柏叶的清香送过来,混着表纸的味道。那些年大伯在田里弯下的腰,在塘水里冻红的手,在晒坪上淌下的汗,都化作了柏树林的希望。新苗破土时的脆响,老枝摇曳时的沉鸣,是撑起未来的过往。

风又起了,柏树林推出层层波浪,像人们在欢呼鼓掌,为那些把根扎进泥土里的人,为那些像柏树一样平凡却倔强的人生。