发布日期:

2025年11月21日

村里有座“黄金屋”

□ 记者 陆寒芳/文 左泽川/图

食用菌家族里有“三耳”,木耳、银耳已是餐桌常客,金耳却始终带着几分“养在深闺人未识”的神秘。这朵产自高海拔林带的食药用菌,曾因稀有珍贵获封“菌界大熊猫”,更因营养丰富赢得“菌中黄金”美名。

从云贵高原到皖南山区,这朵大自然馈赠的“黄金之耳”,乘着科技的翅膀跨越千里,“迁徙”至池州东至。如今,东至金耳不仅入选“全国名特优新农产品”名单,更成为激活村集体经济、带动村民增收的“新密码”,为池州食用菌产业版图添上了浓墨重彩的一笔。

营养美味:娇贵的“菌中黄金”

11月10日,在东至县尧渡镇管山村的金耳智慧菌房示范基地,生产负责人徐晓冬拿起一根刚出耳的菌棒向记者介绍起来:“金耳隶属于银耳科银耳属,和银耳算是‘近亲’,但性子要娇气得多。”

成熟的金耳通体金黄,大小如掌,质地柔软且富有弹性,表面布满不规则的褶皱,形似脑状,因此也被称为“脑耳”。这种奇特的外形恰好契合了中国人“以形补形”的传统认知,而现代科学检测数据则显示——金耳富含蛋白质、多糖、微量元素和人体所需的氨基酸,其中,多糖含量高达37.8%,是目前已知多糖含量最高的食用菌。

可就是这样一朵兼具美味与营养的“黄金之耳”,却有着近乎苛刻的生长要求。野生金耳多长在深山枯木上,不仅空气要清新,还需20-22℃温度,70%-80%湿度。

其实,这与金耳内部的“双菌共生”体系有关,它是目前所知的菌类中唯一一个由两个物种组成的复合体。“由于金耳菌自身无法独立分解木材中的纤维素和木质素,必须与一种名为‘毛韧革菌’的伴生菌共生才能正常生长。”重庆大龙网科技集团有限公司(以下简称“大龙网集团”)乡村振兴产业服务中心总经理曾洋介绍,毛韧革菌生长过慢会导致金耳营养不足,生长过快则反过来抑制金耳生长,甚至致使金耳畸形或死亡。因此,在金耳种植过程中,需精准匹配两种菌的接种比例和生长速度。“只有两种菌达成一种平衡状态,才能培育出品质优、外形好的金耳。”曾洋强调,而温度、湿度、氧气浓度的微小波动,都可能打破这一脆弱的共生平衡,这也是野生金耳产量稀少的核心原因。

科技破局:高原珍品落户皖南

“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,产自云南、西藏等地海拔1500-2500米的金耳,“落户”东至面临的第一道关就是菌种本土化。

2022年,东至县引进的大龙网集团全资子公司——东至河水山科技有限公司(以下简称“东至河水山”),启动数字化食用菌产业融合发展示范项目,联合云南农业大学等高校科研院所,开展金耳菌种本土化与智慧种植技术攻关。

“原始菌种来自云南高原,直接拿来种肯定‘不服水土’。我们经过一次次转接、菌丝杂交,成功驯化出适配东至气候的‘中菌金耳4号’。”徐晓冬介绍。菌种驯化只是“万里长征第一步”,为金耳打造稳定、精准、可控的生长环境才是关键。

此前,金耳种植经历了椴木、代料栽培阶段,虽缩短了生长周期,却难摆脱“看天吃饭”的困境。“大棚种植仅能在每年10月至次年3月,且品质和产量不稳定。”徐晓冬说。金耳生长的每个阶段对温湿度、光照的要求各不相同,全周期精准调控堪比“绣花功夫”。“温差波动不能超过2℃”“既要保持高湿度,又要保障充足的氧气供应”……这些苛刻条件仅靠人工调控难以满足。直到工厂化智慧种植技术的问世,才为金耳规模化种植打开了突破口。

走进管山村智慧菌房,水雾氤氲中裹挟着菌香,柔和的LED生长灯下,一朵朵金耳如含苞花朵在白色菌棒上静静舒展。看似静谧的场景里,一套数字化系统正在精准“操盘”:变频热泵与超声波加湿系统协同工作,将温度稳定在18-25℃、湿度控制在80%-95%;新风系统根据传感器实时数据,动态调节二氧化碳浓度;全光谱LED灯搭配双层遮光网,完美复刻了云贵山林的自然散射光环境。“这套系统调试了整整一年半,就是为东至金耳量身打造贴近原生习性的标准化生长环境。”徐晓冬轻点门口的智能控制屏,18℃室温、790PPM二氧化碳浓度、89%相对湿度等参数一目了然。

从“看天吃饭”到“知天而作”,科技赋能让人类在金耳种植中彻底掌握了主动权。借助物联网、AI、5G等先进技术,技术人员通过电脑、手机就能远程操控菌房环境系统,实现全流程智能化管理。徐晓冬给出一组亮眼数据:“基地28个菌房只需1名技术员管理,环境调控误差率低于3%、单棒产量提升30%。”

村企携手:闲置土地变身“黄金工厂”

手握金耳菌种驯化、智慧种植核心技术,东至河水山迫切希望规模化种植。“金耳数字化智慧工厂种植项目兼具技术与市场双重壁垒,经济价值高,背靠集团覆盖国内外的成熟销售渠道,完全有潜力打造成为行业标杆。”曾洋表示。而这恰好契合了东至县“打造百亿级食用菌产业”的蓝图。尧渡镇与管山村敏锐洞察到金耳作为小众菌种的竞争优势与广阔的市场前景,果断决定抓住机遇、抢占赛道。

有技术、有政策、有资源,多方一拍即合,东至金耳产业布局全面展开。2023年,东至河水山携手东至县村兴建设有限公司,成立东至县渡水金耳生物科技有限公司。管山村以乡村振兴衔接资金入股,通过村企共建经营管理模式,打造金耳智慧菌房示范基地。

管山村基地的菌棒加工房内,机器轰鸣。棉籽壳、麦麸等原料按标准化菌基配比,随后进入搅拌、装袋、灭菌等工序,每小时1300袋菌棒的产出效率,彰显着金耳工厂化种植规模与活力。村民洪亮炉正仔细检查整理刚下线的菌棒,说起这份工作,他满脸笑意:“之前一直在外打工,父母年纪大了,得有人在身边照看。现在家门口建了厂,我在这里既能赚钱又能顾家,日子踏实又舒心!”

不远处,项目三期——金耳产品研发展示中心建设如火如荼。“预计11月底就能交付。”这些天,管山村驻村第一书记周志刚一有空就到工地察看进度,“中心集办公、产品展示、销售对接等功能于一体,建成后不仅延伸金耳产业链,还能为我们的‘黄金天耳’品牌推广搭建平台。”

这片曾经闲置的22.4亩土地,如今已蜕变成一座现代化金耳生产基地:3200平方米智慧菌房、1200平方米菌棒加工房及900立方米冷库均已投入使用,形成了覆盖制棒、接种、培育、烘干、冷藏、仓储的全产业链。自去年8月投产以来,基地年产金耳200万棒,综合产值达2000万元,产能规模稳居全省首位,约占全国总产量的20%,规模仅次于云南产区。

“项目一二期投产后,每年给村集体经济带来50万元稳定收益,还带动了本村及周边村30多位村民就业,人均年收入5万元左右。”周志刚说,项目三期投用后,还将新增20个就业岗位,让更多村民实现“家门口”就业。

降低门槛:扩产增值促振兴

丰富的天然胶质赋予金耳软糯滑嫩口感,使其成为健康饮食潮流中的“新宠”。除供应新鲜金耳外,东至县渡水金耳生物科技有限公司还注重深加工研发,成功打造出阿胶金耳羹、金耳代餐棒等10款核心产品,覆盖即食、代餐等多元场景。公司依托大龙网集团构建起立体销售网络:线上与大型商超、电商平台、餐饮连锁深度合作,线下借助60多个龙工场特色展馆、320个“大龙到家”社区门店推动互展互销,更借助跨境电商优势,让产品顺利打入日韩、东南亚市场。

然而,智慧菌房建设成本高、人工栽培技术门槛高,让不少村子“望而却步”。如何在扩大金耳产能的同时,让产业红利惠及更多村集体和村民?

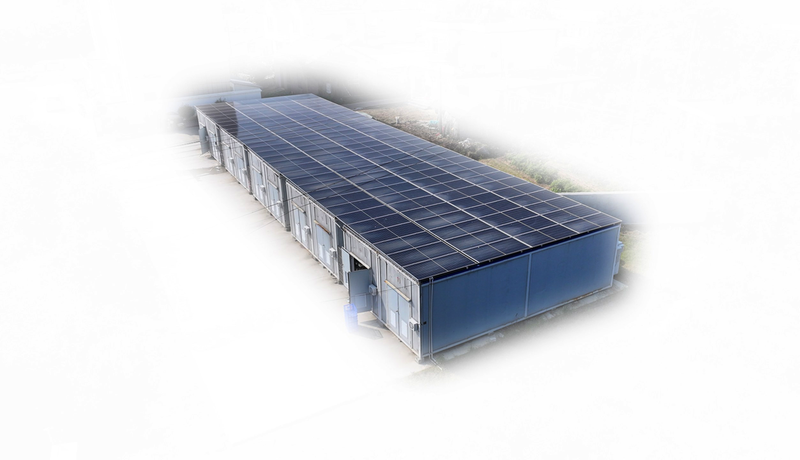

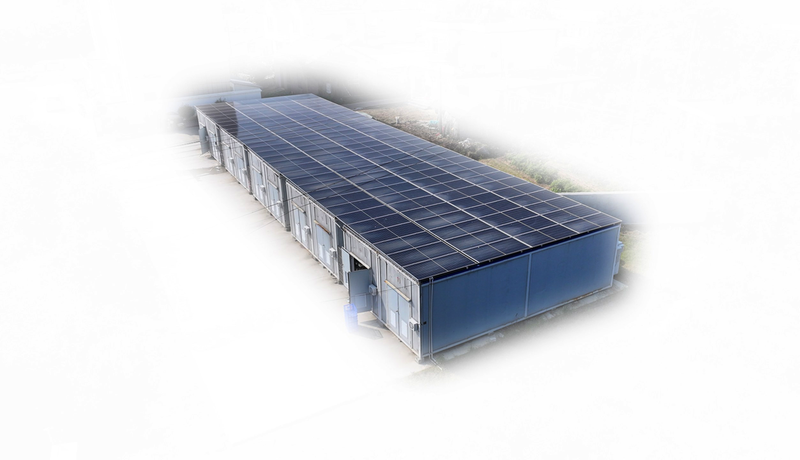

企业给出了解决方案:通过“企业供种+村集体生产+企业回收”的合作模式,推出模块化金耳种植方舱。这种以集装箱为载体的种植单元,好比“微型智慧菌房”,不仅集成全套环境智能调控系统,还搭载高效率光伏发电设备实现绿色供电,企业同步提供实时科技指导和云服务,有效降低了种植成本和技术门槛。

这一方案已经在香隅镇花山村成功实践。在村党群服务中心旁,10座白色集装箱格外引人注目。这个占地仅6亩的金耳方舱种植基地,年产金耳16万斤,一年能为村集体增收20万元。

方舱内,村干部汪俊琴正指挥几位村民为菌棒调换位置,确保金耳转色均匀、形态完整。“金耳忌阳光直射,否则颜色发红影响品质。”汪俊琴解释说,“它跟人一样吸进氧气呼出二氧化碳,得及时通风排出舱内多余二氧化碳。”一年前她还是金耳栽培的“ 门外汉”,结合技术人员指导,自己一步步实操摸索,如今在金耳方舱种植上已独当一面。

村党总支书记檀国伟有本清晰账:“一个方舱仅30平方米,可灵活移动。合作企业包提供菌种、技术指导和成品回收。我们只管种好,不愁销路。”为示范带动村民利用房前屋后闲置空地发展金耳产业,花山村正规划新一轮扩产计划:再建10个方舱,配套建设1000平方米标准化挑选厂房和冷藏库。

与此同时,企业已与云南农业大学签订战略合作协议,由学校派遣技术专家驻地指导,通过集中培训、现场实操、线上答疑等方式,破解金耳栽培技术推广“最后一公里”难题。“东至金耳工厂化智慧种植的成功经验,为金耳产业出海奠定了基础。”曾洋透露,目前公司正与中东地区洽谈合作,计划输出金耳种植技术与生产设备。

下午5时许,管山村基地员工伍艺准时下班,骑车赶往学校接孩子;花山村的金耳种植方舱内,LED灯依旧亮着,温柔地为生长中的金耳补光;与此同时,满载新鲜金耳的冷链车正飞驰在前往广东、上海等地的路上……一座座“黄金屋”让乡村闲置土地生金,让村民增收致富,铺就一条新的乡村振兴之路。

食用菌金耳

尧渡镇管山村金耳智慧菌房示范基地金耳培育房内,工人在调整菌棒姿态。

香隅镇花山村智慧金耳种植方舱。

工人在码放菌棒。

工人将菌棒装车准备发往外地。

食用菌家族里有“三耳”,木耳、银耳已是餐桌常客,金耳却始终带着几分“养在深闺人未识”的神秘。这朵产自高海拔林带的食药用菌,曾因稀有珍贵获封“菌界大熊猫”,更因营养丰富赢得“菌中黄金”美名。

从云贵高原到皖南山区,这朵大自然馈赠的“黄金之耳”,乘着科技的翅膀跨越千里,“迁徙”至池州东至。如今,东至金耳不仅入选“全国名特优新农产品”名单,更成为激活村集体经济、带动村民增收的“新密码”,为池州食用菌产业版图添上了浓墨重彩的一笔。

营养美味:娇贵的“菌中黄金”

11月10日,在东至县尧渡镇管山村的金耳智慧菌房示范基地,生产负责人徐晓冬拿起一根刚出耳的菌棒向记者介绍起来:“金耳隶属于银耳科银耳属,和银耳算是‘近亲’,但性子要娇气得多。”

成熟的金耳通体金黄,大小如掌,质地柔软且富有弹性,表面布满不规则的褶皱,形似脑状,因此也被称为“脑耳”。这种奇特的外形恰好契合了中国人“以形补形”的传统认知,而现代科学检测数据则显示——金耳富含蛋白质、多糖、微量元素和人体所需的氨基酸,其中,多糖含量高达37.8%,是目前已知多糖含量最高的食用菌。

可就是这样一朵兼具美味与营养的“黄金之耳”,却有着近乎苛刻的生长要求。野生金耳多长在深山枯木上,不仅空气要清新,还需20-22℃温度,70%-80%湿度。

其实,这与金耳内部的“双菌共生”体系有关,它是目前所知的菌类中唯一一个由两个物种组成的复合体。“由于金耳菌自身无法独立分解木材中的纤维素和木质素,必须与一种名为‘毛韧革菌’的伴生菌共生才能正常生长。”重庆大龙网科技集团有限公司(以下简称“大龙网集团”)乡村振兴产业服务中心总经理曾洋介绍,毛韧革菌生长过慢会导致金耳营养不足,生长过快则反过来抑制金耳生长,甚至致使金耳畸形或死亡。因此,在金耳种植过程中,需精准匹配两种菌的接种比例和生长速度。“只有两种菌达成一种平衡状态,才能培育出品质优、外形好的金耳。”曾洋强调,而温度、湿度、氧气浓度的微小波动,都可能打破这一脆弱的共生平衡,这也是野生金耳产量稀少的核心原因。

科技破局:高原珍品落户皖南

“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,产自云南、西藏等地海拔1500-2500米的金耳,“落户”东至面临的第一道关就是菌种本土化。

2022年,东至县引进的大龙网集团全资子公司——东至河水山科技有限公司(以下简称“东至河水山”),启动数字化食用菌产业融合发展示范项目,联合云南农业大学等高校科研院所,开展金耳菌种本土化与智慧种植技术攻关。

“原始菌种来自云南高原,直接拿来种肯定‘不服水土’。我们经过一次次转接、菌丝杂交,成功驯化出适配东至气候的‘中菌金耳4号’。”徐晓冬介绍。菌种驯化只是“万里长征第一步”,为金耳打造稳定、精准、可控的生长环境才是关键。

此前,金耳种植经历了椴木、代料栽培阶段,虽缩短了生长周期,却难摆脱“看天吃饭”的困境。“大棚种植仅能在每年10月至次年3月,且品质和产量不稳定。”徐晓冬说。金耳生长的每个阶段对温湿度、光照的要求各不相同,全周期精准调控堪比“绣花功夫”。“温差波动不能超过2℃”“既要保持高湿度,又要保障充足的氧气供应”……这些苛刻条件仅靠人工调控难以满足。直到工厂化智慧种植技术的问世,才为金耳规模化种植打开了突破口。

走进管山村智慧菌房,水雾氤氲中裹挟着菌香,柔和的LED生长灯下,一朵朵金耳如含苞花朵在白色菌棒上静静舒展。看似静谧的场景里,一套数字化系统正在精准“操盘”:变频热泵与超声波加湿系统协同工作,将温度稳定在18-25℃、湿度控制在80%-95%;新风系统根据传感器实时数据,动态调节二氧化碳浓度;全光谱LED灯搭配双层遮光网,完美复刻了云贵山林的自然散射光环境。“这套系统调试了整整一年半,就是为东至金耳量身打造贴近原生习性的标准化生长环境。”徐晓冬轻点门口的智能控制屏,18℃室温、790PPM二氧化碳浓度、89%相对湿度等参数一目了然。

从“看天吃饭”到“知天而作”,科技赋能让人类在金耳种植中彻底掌握了主动权。借助物联网、AI、5G等先进技术,技术人员通过电脑、手机就能远程操控菌房环境系统,实现全流程智能化管理。徐晓冬给出一组亮眼数据:“基地28个菌房只需1名技术员管理,环境调控误差率低于3%、单棒产量提升30%。”

村企携手:闲置土地变身“黄金工厂”

手握金耳菌种驯化、智慧种植核心技术,东至河水山迫切希望规模化种植。“金耳数字化智慧工厂种植项目兼具技术与市场双重壁垒,经济价值高,背靠集团覆盖国内外的成熟销售渠道,完全有潜力打造成为行业标杆。”曾洋表示。而这恰好契合了东至县“打造百亿级食用菌产业”的蓝图。尧渡镇与管山村敏锐洞察到金耳作为小众菌种的竞争优势与广阔的市场前景,果断决定抓住机遇、抢占赛道。

有技术、有政策、有资源,多方一拍即合,东至金耳产业布局全面展开。2023年,东至河水山携手东至县村兴建设有限公司,成立东至县渡水金耳生物科技有限公司。管山村以乡村振兴衔接资金入股,通过村企共建经营管理模式,打造金耳智慧菌房示范基地。

管山村基地的菌棒加工房内,机器轰鸣。棉籽壳、麦麸等原料按标准化菌基配比,随后进入搅拌、装袋、灭菌等工序,每小时1300袋菌棒的产出效率,彰显着金耳工厂化种植规模与活力。村民洪亮炉正仔细检查整理刚下线的菌棒,说起这份工作,他满脸笑意:“之前一直在外打工,父母年纪大了,得有人在身边照看。现在家门口建了厂,我在这里既能赚钱又能顾家,日子踏实又舒心!”

不远处,项目三期——金耳产品研发展示中心建设如火如荼。“预计11月底就能交付。”这些天,管山村驻村第一书记周志刚一有空就到工地察看进度,“中心集办公、产品展示、销售对接等功能于一体,建成后不仅延伸金耳产业链,还能为我们的‘黄金天耳’品牌推广搭建平台。”

这片曾经闲置的22.4亩土地,如今已蜕变成一座现代化金耳生产基地:3200平方米智慧菌房、1200平方米菌棒加工房及900立方米冷库均已投入使用,形成了覆盖制棒、接种、培育、烘干、冷藏、仓储的全产业链。自去年8月投产以来,基地年产金耳200万棒,综合产值达2000万元,产能规模稳居全省首位,约占全国总产量的20%,规模仅次于云南产区。

“项目一二期投产后,每年给村集体经济带来50万元稳定收益,还带动了本村及周边村30多位村民就业,人均年收入5万元左右。”周志刚说,项目三期投用后,还将新增20个就业岗位,让更多村民实现“家门口”就业。

降低门槛:扩产增值促振兴

丰富的天然胶质赋予金耳软糯滑嫩口感,使其成为健康饮食潮流中的“新宠”。除供应新鲜金耳外,东至县渡水金耳生物科技有限公司还注重深加工研发,成功打造出阿胶金耳羹、金耳代餐棒等10款核心产品,覆盖即食、代餐等多元场景。公司依托大龙网集团构建起立体销售网络:线上与大型商超、电商平台、餐饮连锁深度合作,线下借助60多个龙工场特色展馆、320个“大龙到家”社区门店推动互展互销,更借助跨境电商优势,让产品顺利打入日韩、东南亚市场。

然而,智慧菌房建设成本高、人工栽培技术门槛高,让不少村子“望而却步”。如何在扩大金耳产能的同时,让产业红利惠及更多村集体和村民?

企业给出了解决方案:通过“企业供种+村集体生产+企业回收”的合作模式,推出模块化金耳种植方舱。这种以集装箱为载体的种植单元,好比“微型智慧菌房”,不仅集成全套环境智能调控系统,还搭载高效率光伏发电设备实现绿色供电,企业同步提供实时科技指导和云服务,有效降低了种植成本和技术门槛。

这一方案已经在香隅镇花山村成功实践。在村党群服务中心旁,10座白色集装箱格外引人注目。这个占地仅6亩的金耳方舱种植基地,年产金耳16万斤,一年能为村集体增收20万元。

方舱内,村干部汪俊琴正指挥几位村民为菌棒调换位置,确保金耳转色均匀、形态完整。“金耳忌阳光直射,否则颜色发红影响品质。”汪俊琴解释说,“它跟人一样吸进氧气呼出二氧化碳,得及时通风排出舱内多余二氧化碳。”一年前她还是金耳栽培的“ 门外汉”,结合技术人员指导,自己一步步实操摸索,如今在金耳方舱种植上已独当一面。

村党总支书记檀国伟有本清晰账:“一个方舱仅30平方米,可灵活移动。合作企业包提供菌种、技术指导和成品回收。我们只管种好,不愁销路。”为示范带动村民利用房前屋后闲置空地发展金耳产业,花山村正规划新一轮扩产计划:再建10个方舱,配套建设1000平方米标准化挑选厂房和冷藏库。

与此同时,企业已与云南农业大学签订战略合作协议,由学校派遣技术专家驻地指导,通过集中培训、现场实操、线上答疑等方式,破解金耳栽培技术推广“最后一公里”难题。“东至金耳工厂化智慧种植的成功经验,为金耳产业出海奠定了基础。”曾洋透露,目前公司正与中东地区洽谈合作,计划输出金耳种植技术与生产设备。

下午5时许,管山村基地员工伍艺准时下班,骑车赶往学校接孩子;花山村的金耳种植方舱内,LED灯依旧亮着,温柔地为生长中的金耳补光;与此同时,满载新鲜金耳的冷链车正飞驰在前往广东、上海等地的路上……一座座“黄金屋”让乡村闲置土地生金,让村民增收致富,铺就一条新的乡村振兴之路。

食用菌金耳

尧渡镇管山村金耳智慧菌房示范基地金耳培育房内,工人在调整菌棒姿态。

香隅镇花山村智慧金耳种植方舱。

工人在码放菌棒。

工人将菌棒装车准备发往外地。