发布日期:

2023年05月12日

春风已绿江南岸

何家荣

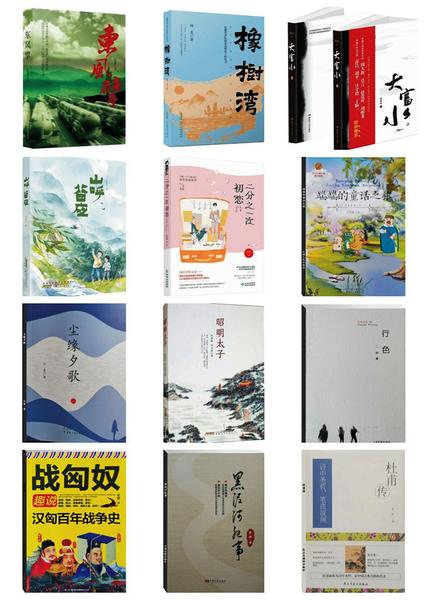

新时代十年,池州长篇小说创作取得可喜成绩:先后出版作品23部、网络连载作品100余部,2部作品参加了茅盾文学奖角逐,5部作品分获安徽省精神文明建设“五个一工程”奖、安徽省社会科学奖(文学类)、大自然原创儿童文学奖、浩然文学奖、梁斌小说奖、金熊猫网络文学奖、网络文学金桅杆奖等10余个不同规格的文学奖项或省级扶持奖励,形成了以阮德胜、许俊文、阿惠、桂媛、王光龙等为代表的长篇小说作者方阵,呈现出文本数量多、题材门类全、作品质量高、创作队伍齐的良好局面。

上述23部长篇小说文本,大体可分为五类:重大主题类、乡土叙事类、历史文化类、儿童文学类、网络小说类。前三类着眼于小说题材,后两类着眼于小说形式,之所以作这种逻辑上并不太严密的分类,一方面是为了叙述、分析的方便,另一方面是为了突出儿童文学、网络文学的特殊性。下面且分类概述之。

重大主题率先突破,成果喜人

主题创作是新时代文学的鲜明导向,一大批重大主题创作成果,成为新时代文坛最明亮的色彩。新时代十年,池州重大主题创作率先突破,且取得可喜成果。如阮德胜的《大富水》《东风擘》和阿惠的《橡树湾》等。重大主题创作,是作者眼力、眼界、知识背景、文化记忆的综合呈现,如果不是亲身经历、切身体悟,则必须有长期、厚重的积累。否则,作品就会如一匹饿死的骆驼,缺乏精气神,徒有“重大”之表象。上述三部作品,可为有意从事重大主题创作者提供有益的借鉴。

《大富水》《橡树湾》属于宏大叙事。《大富水》以江汉平原500多年历史的膏盐文化为背景,塑造了以蒲阳第一洞商韩忠烈与妻子田凤及儿子韩秉礼为代表的典型人物形象,勾画了鄂北人民清末至抗战胜利近百年间的创业史、抗争史、革命史。多位茅盾文学奖评委及茅盾文学奖获奖作家联袂推荐:首部民族膏盐工业的史记,世纪资本洞商的命运沉浮。“都说女人像河,鄂北蒲阳的这条河却像极了女人。”“她悠长婉转,明净柔媚,深情地凝望着西部雄壮的团山……不知从何年何月起,人们为她起了个动听的名字,叫‘大富水’。”小说这样开篇,就预示着它是一部有趣的、引人入胜的小说,尽管它很长,上下册,洋洋70余万字。这部出版于新时代初(2012年)的小说,是作者第一次尝试创作长篇小说,也是池州长篇小说创作零的突破。可谓开门红,已获得梁斌小说奖、浩然小说奖等,且入围第九届茅盾文学奖。

《橡树湾》是入选2021年安徽省长篇小说扶持工程作品。小说书写的是楚氏家族上至白发老夫人,下至一众儿孙,在抗日战争、解放战争血雨腥风岁月中,表现出的可歌可泣的悲壮传奇。楚氏几代人的悲欢离合、坎坷波折与民族大义、家国情怀紧密相连,感人至深。原《清明》杂志主编段儒东在小说的序言中写道:“此作意义在于,它向人们传递了没有国哪有家的道理。中华民族之所以能屹立于世界民族之林,就是因为它有着根植于千千万万老百姓血脉中的家国情怀和民族大义。这是任何敌人都斩不断摧不垮的!面对当今世界复杂多变的局势,《橡树湾》的出版,无疑具有其现实意义。”省文艺评论家协会副主席、安庆师大人文学院教授江飞指出:“《橡树湾》对于家国情怀的重视是一种对于社会人际疏离的抵御,具有塑造中国人民自我认同的重大作用。而在国家意识形态的建设高度上,《橡树湾》对中国二战历史,甚至内战记忆进行的现代性梳理,这同样为塑造世界性的中国想象提供了有力支撑。”

《东风擘》属于重大题材。阮德胜有二十余年的火箭军从军经历,这份浓浓的军人情结,促成了《东风擘》的出炉,也是《东风擘》厚重的底色。文学博士、中国艺术研究院副研究员彭志评论指出:“《东风擘》的故事情节并不复杂,在十五章的篇幅里细致刻画了华强军、向爱莲、厉东方、高明亮等一批青年官兵们肩负‘打造世界一流战略军种、加快建设强大的现代火箭军’新使命,在各自战斗岗位上关乎感性与理智、命运与责任、国家与家庭的思索及践履。这些火箭军中的典范军人既不乏‘绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁’的砺剑雄风,又具有‘随时能战、准时发射、有效毁伤’的铮铮铁骨,正是他们的存在,才铸造了中华民族最有力的屏障。”小说写军旅,却不侧重描写震撼的战争场面,而是“精心绘制火箭军军营日常生活图景”,是别具一格的和平年代的军旅小说。(原载《中国艺术报》2023年4月26日“副刊”版)小说问世后,产生了广泛的社会反响,受到众多评论者关注,已获“第四届网络文学金桅杆奖优秀作品奖”“安徽省第十六届精神文明建设‘五个一工程’奖”,且正在筹拍电视剧。正如作者在创作谈中所言,“我试图在《东风擘》中对近年来军事现实题材长篇小说进行一次综合回望与全新掘进,尤其火箭军在强军文化的理性‘加注’、强军人物的特性‘就位’、强军生活的限性‘窗口’、强军理想的根性‘发射’等方面开拓叙事文学的新空间、重塑军事小说的新力量。”这将是一部载入新中国军旅文学史的作品。

乡土叙事扎根乡土,空间广阔

乡土、乡愁,是写不尽的,像我们的日子一样,常变常新,为小说创作提供了广阔的空间,值得作者们埋下身子,不断深耕细作。这方面的长篇,目前有二胡的《行色》、阮德胜的《傩神》、阿惠的《千寻》、默涵的《黑泥河纪事》等。

《行色》以第一人称“我”展开叙事,写主人公大学毕业后步入职场、一路行走职场的经历,属于半自传体小说,也是小清新的情感小说。作者上大学的年代,应该是路遥《人生》风行的年代,巢湖学院文学与传媒学院院长、教授彭正生认为,《行色》是“《人生》的另一个版本”。小说行文采用散文笔法,小说情节也透露出散文的“真”,其中的人物,应该大多有原型,有真实的影子。小说语言保留了一些池州和徽州地区的方言,有明显的地域特色印记。

《傩神》以“中国傩戏之乡”池州的傩戏为叙事背景,书写池州傩戏中的傩神。小说《傩神》既写戴上脸子的神,更写摘下脸子的人,从1928年写到2008年,写出了一代“傩神”的曲折成长、生命历程,其中串联着“傩神”与父亲、姑姑、女儿三代人的命运纠结,将“傩神”命运与世事变迁,傩事、傩戏存亡、演进交织递进,最终完成一个既是“人”又是“神”的特殊形象“傩神”的书写。书的扉页上,醒目写道:“当然,此书献给我的故乡,和她。”这是一种宣言,宣示着这部小说是作者的一次精神还乡、情感还乡。

《千寻》写的是长江中下游一个叫麻布寮的村庄,以及村子里秦一文一家和伍爷、伍孬子等一众乡邻的生活场景和命运沉浮。原本平静、平常的生活,被一场突如其来的车祸打破了。秦一文的父母在这场车祸中双双遇难,自己和两个妹妹瞬间成了孤儿。面对如此变故,小兄妹们措手不及。好在十六岁的秦一文勇敢承担起大哥的责任,毅然从城里的高中休学回家,用稚嫩的双肩扛起了家庭的重担,供养两个妹妹继续上学读书。一文家的遭遇,唤醒了人本性深处的善,原本与秦家有隔阂的队长伍爷捐弃前嫌,向兄妹三人无私地伸出了援手;肇祸司机老范,怀着赎罪的心理走近秦家,用真心和真情,待一文兄妹胜似己出,最终成为一家人。至此,好像是小说一个长长的序曲,大戏还在后面。原本是一文妹妹的莲曦无意中得知自己不是秦家血脉,是秦家收养的孤儿。莲曦感激一文的大义,这种感激又不知不觉转化为爱意,执意非一文不嫁。而秦一文因为长年跑长途货运,在异乡偶遇了真爱……如此这般,演绎出一部有关乡情、亲情、爱情的长篇。从蕴藏文字间的脉脉温情,可知这部小说深根于作者的故乡,故事中的人物,大多是作者熟悉的、了然于心的。

《黑泥河纪事》应该说不是一部严格意义上的小说,而是真正意义上的乡土纪实。黑泥,曾经是一个古镇,现在是一个村,坐落在黑泥河畔。作者以写实的笔法描写了改革开放进程中,黑泥村人依靠辛勤劳动走上致富路的真实历程,再现了他们命运多舛而又波澜壮阔的生活画卷。这是一部可以作为村史阅读的纪实文本,值得将来黑泥村村史馆收藏。

历史叙事另辟新径,大有可为

池州历史悠久,文化厚重,是历史叙事的一个富矿。历代名人与池州,如尧舜与舜耕山(大历山)、屈原与陵阳、窦子明与陵阳、陶渊明与东流、李白与秋浦、梅尧臣与梅城、王阳明与九华山等等,本土的先烈先贤,如费冠卿、杜荀鹤、黄观、吴应箕、曹曰玮、东至周氏家族、凌霄等等,都是小说创作不可多得的矿藏。张昕的《杜甫传》、方平的《啸乡劫余录》,阮德胜、何智浩的《昭明太子》和冬郎的《战匈奴》等,已经试水,为池州长篇小说创作开辟了新路。坚持下去,这条路上将会硕果累累。

《杜甫传》有八个章节——名门之后壮志酬、裘马清狂少年游、客居长安仕途难、安史之乱流离苦、为官几载终弃官、漂泊西南天地间、江舟从此别人间、诗中圣哲著千秋——由标题可知,这是一部全景式书写诗人杜甫的传记作品。第一章写出生、写童年,第二至第七章写行藏、游历,第八章写身前身后名。杜甫生活在大唐由盛转衰的特殊历史时期,亲身经历了河山破碎、百姓流离、生灵涂炭的动荡与变迁。杜甫一生曲折坎坷,虽名满天下,却基本游离于社会底层。作为一名90后的年轻作者,要为这样一位历史坐标式的人物立传,确实“并不是一件易事”。但敢于挑战自己、勇敢地尝试、在学习和探索中寻求突破的精神,是值得肯定的。

《啸乡劫余录》采用传统的章回体小说架构,行文也延续着某种传统小说的余绪。至于书名,作者在后记中才交代,“因我乡文人喜欢吟诗作赋,啸傲风月,故称‘啸乡’;‘劫余’取劫后余生之意,一指我乡的文人,二指桐城文脉……‘录’取纪实之意,文中所述情节,都是故乡的事。”关于书中的人物,作者在后记中也有交代,约有三百来个人物,似乎都实有其人,只是为了避免引起不必要的麻烦,“或改姓不改名,或改名不改姓,或将一人事迹换到另一人身上……”如此等等。由此可见,这是一部有着深厚真实印记的乡土、乡贤、乡宦小说,或者说,作者是在为那些被时间湮没的桐城乡贤立传。书中不时引入的诗词、古文,有意彰显出一种桐城文风,也在一定意义上增强了小说的厚重感。

《昭明太子》没有用“传”这个字眼,实际上就是一部昭明太子传。但是,它又不是一部传统意义上的传记,除了人物(传主)是真的,有关史料是真的,情节、细节、与传主相关的人物,大多都是虚构的。从这个意义上看,它又像一部小说。南梁太子萧统,谥号“昭明”,世称“昭明太子”。昭明太子生前身后都与池州有不解之缘,池州官民为他建了衣冠冢、文选楼(后迁于池州城西,称“西庙”),池州秋浦河上至今存有昭明钓台,他还是池州傩戏中的“土主”,被封为池州的保护神。小说就是从池州(书中虚构称“池县”)的西庙起笔,以历史史料为依据,合理构思情节,大胆想象、生发,生动呈现昭明太子生于乱世、学道至真、好学仁爱、情系苍生、文心化人、编选昌学、英年早逝、名垂青史的短暂而光彩盖世的一生。

《战匈奴》书名下有一个副题——《趣说匈汉百年战争史》,表明它是一部战争小说,一部关于民族记忆的历史小说。一章接着一章,“从冒顿单于即位、刘邦建国,到他们第一次交锋,刘邦在白登山被匈奴围困数日,再到最后呼韩邪单于亲自前来长安入贡称臣,汉朝在匈奴的草原派遣驻军。”作者希望通过小说唤醒人们对这段特殊的历史——匈汉百年战争史——的记忆,并展开战争与和平的深沉思考。

儿童文学清新登场,未来可期

儿童,是一群特殊的阅读群体。不能让他们只读成人读物,必须有大量他们喜爱的、适合他们阅读的、有助于他们成长的读物。所以,儿童文学的意义,不仅在于文学一方面,可能更多在于它的副作用——拓展儿童世界,伴随儿童成长。许俊文的《红蜻蜓绿蝈蝈》《芦花渡》《山呼谷应》和王光龙的《端端的童话之旅》等已清新登场,未来我们将拭目以待。

许俊文以写散文著称,《红蜻蜓绿蝈蝈》是他的第一部小说,而且和后面的《芦花渡》《山呼谷应》两部作品一样,都属于儿童文学。小说以作者的故乡豆村为写作背景,以作者的故乡记忆、童年记忆发酵情节,以散文的笔法展开诗意和性灵的表达。在记忆中,豆村是这样的:“浑如一粒豆,掖在一个小小的山坳中。在这里,孩子们钓泥鳅、逮蝈蝈、捕蜻蜓,从大自然中寻找乐趣……”小说将情节浓缩在一年之中的四个时间节点上,“这一年,禾禾感到了内心发生的细微变化——春天,从大槐树上俯瞰村庄那渺小的屋顶时;夏天,和小伙伴们边走夜路边唱歌时;秋天,目睹省城来的落难少女蓝灵从绝望中挣脱困境时;冬天,为好朋友喜鹊勇敢投奔远方的母亲感到悲喜交集时……”正是在这样的四季轮回中,小说完成了自己的表达。

《芦花渡》的写作背景同样是豆村,同样写童年,但不是写童年的乐趣以及伴随童年成长的淡淡的忧愁,而是写苦难,写逆境中的成长,写苦难岁月中人性的温暖。小说“讲述了爱捏泥人的皖北少女七巧在早年丧父、母亲跟随唱戏班离家出走后,与年迈的奶奶相依为命,一路吹着母亲熟悉的泥哨,一边乞讨、拾荒,一边寻找母亲,来到皖东山区的芦花渡后发生的一系列故事。”小说“讴歌了艰难时世中人性的善良、怜悯、同情与友爱,展示了少女七巧在逆境中决不放弃希望、与命运抗争的可贵精神,歌颂了卯生与七巧之间的纯真友谊。”正如该书封底上所言,它是“一个孩子的心灵成长史”。

《山呼谷应》的写作背景在异乡,是作者壮年之后直到现在定居的皖南池州。山水、风土不是像故乡那般熟稔,题材、人物也不似记忆中的那般熟悉,但同样是写童年,只不过是完全靠想象虚拟出别样的童年。这部小说的情感基调,似乎把前两部小说的情感基调糅合了起来,有苦也有乐。“上海少女谷应、童小铁跟随支援小三线建设的父母来到皖南山区一个叫云坑的地方,开启了艰苦而又快乐的新生活。在这里,他们认识了本地少年山呼和他的小伙伴们,从起初的排斥到最后的接纳,彼此结下了纯真的友谊。”作者在书的扉页上直言,这部小说是“献给小三线的奋斗者及其后人”的。省文艺评论家协会主席韩进写道:“作者选择以儿童为主角,讲述少年山呼、谷应的故事,启发今天的孩子们‘去发掘、去修复、去激活’那段历史留存的红色基因和时代精神,将国家命运和家国情怀浓缩到山呼和谷应两位少年纯真的情感历程里,写出了作者关注和思考的那段历史,把一群孩子的生活放置在一个时代的大背景里,又站在新时代的高度提供了更有意味的发现,让人感受到历史的景深、自然的美好、人性的复杂,以及儿童的纯真、爱的光芒和善的力量。”

《端端的童话之旅》是一部童话小说,写一个“还没有上小学”的小男孩端端的一个梦。梦中,他和他的玩具——纸片鸭,落入了童话世界。在陌生而新奇的世界里,他俩为了拯救被扫帚乌鸦弄乱的森林世界经历了一系列冒险而刺激的故事。在森林、水国和沙漠三个童话世界,他俩认识了许多,学习了许多,收获了许多,并最终含泪微笑着梦醒在现实世界。这是一部有助于少儿成长的、贯穿历史、科学、地理等知识的系列童话。

网络小说异军突起,方兴未艾

网络写作曾经是文学的“殿军”,或者是不被传统主流文学阵营认可的“文学之余”,如今已成为一支与传统主流文学并驾齐驱、相互辉映、绝不可忽视的文学生力军。池州文坛活跃着一批网络作者,出版了多部网络小说,如桂媛的《二分之一初恋》《从天而降你心上》《还有三秒就初恋》和江凌的《尘缘夕歌》等。从这些书名,一眼就能看出,它们是网络小说,也只能是网络小说。

《二分之一初恋》是一部在现实基础上作超现实想象的小说。写一个梦想成为歌手的女子——余美,因长得丑,从小就成为同学嘲讽和羞辱的对象,尽管她的歌声十分动听。成年后,余美依然在屈辱中坚守那份梦想,并偷偷在社交平台上传自己的歌,且如她所愿,收获了大量“音粉”。尽管如此,自己却只能在暗处,一旦露面,照样遭人嘲笑和唾弃。她绝望,她想自杀。小说写到这里,故事的情节都是建立在现实的基础上的,但这部分不构成小说的主体,它只是一个引子,或者像戏剧里的画外音。接下来,小说的主体则是作者超现实的想象。就在余美准备自杀之际,冒出一个神秘的作家白珂。他救了余美,同时策划并鼓动余美和自己共购共享一具完美的身躯。绝望中的余美接受了。从此,白天是余美,夜晚是白珂,共享的身躯里两个灵魂,纠缠着,争斗着……

《从天而降你心上》写一个植物外星人与一位热心于垃圾分类的少女的恋爱故事,《还有三秒就初恋》写什么呢?对,还是写爱情。一场现实又超现实的爱情,一场说来电就来电的爱情,像一场说走就走的旅行。桂媛的三部小说,情节各异,但情节模式一以贯之,属于别一种“穿越”,由现实到超现实的穿越。

《尘缘夕歌》如果不是出版前曾以《尘缘夕歌记乡愁》为篇名在《传奇中文网》上连载过,如果书名不叫《尘缘夕歌》,你绝不会把它看作网络小说,或许归入乡土叙事小说更恰当。因为,它完全是现实主义的写作手法,以主人公桂姑传奇式情感经历为主线,再现了一九四九年以前至改革开放初期,中国沿江农村(这个写作背景,就是作者记忆中的或长辈们口说中的故乡)的历史画卷、风土人情、民风民俗,以家国情怀及爱恨情缘为纽带,展示人物命运,展现一个女人的“史诗”。《夕歌》是一首校歌,在书中反复出现,既是主人公情怀的写照,也是一代人乡愁的寄托。小说于2021年入选中宣部电影剧本规划策划中心电影改编公益推介。

池州网络文学队伍中,还有刘显强(网名名窑)、罗其富(网名新刀太子)、邹海东(网名神卜先生)等固定在起点中文网、番茄小说网、潇湘书院等专业文学网站发表小说。刘显强的《悠闲乡村直播间》《我的1978小农庄》、罗其富的《风起陵阳》《回到明朝当神捕》、邹海东的《聊斋皇太孙》《大秦始皇帝能够听到我心声》等都有不错的点击量,获得较好反响。

新时代这十年,池州文坛长篇小说创作从无到有,数量可谓相当可观,这是值得肯定,令人欣喜的。但是,也必须看到,这些已经出版和正在连载的小说,质量参差不齐,有些文本还有相当大的提升空间,一些作者的写作手法还有待进一步改进。比如,长篇小说创作,需要深厚的生活底蕴、知识背景和相关文化背景。没有足够的积累,仓促上阵,肯定写不出像样的作品。不可讳言,前述一批作品中,有一部分写作准备显然不够充分。再比如,就已出版的作品看,除阮德胜等人有明确的现代意识、创新意识,大部分作者写作手法都还比较传统,还没有跟上新时代小说前进的步伐。还有,相当一部分作者对自己的创作缺乏规划,有些过度消费生活原矿、人物原型,总感觉他们急不可耐地想把自己的储存都塞进一部小说里去;与此同时,也过度消耗自己的情感、情绪。总感觉,有些地方,作者是含着泪水书写的,这种不知收敛的情感宣泄,感动了自己,却未必能打动读者,而且还在一定程度上滞缓了小说固有的节奏。但我有理由坚信,池州的长篇小说在不远的将来会出现走向高原、攀登高峰的力作。